3

高油价期间市场表现

1、整体层面。从整体层面来看,油价的大幅上涨多数情况会对资本市场造成一定冲击。随着石油危机持续时间以及对经济冲击程度的不同,股指下跌的程度也有差别,同时经济基本面在其中也扮演了重要角色。

高油价通过对消费投资的双重抑制,往往带来宏观经济的下滑。

第一次石油危机期间,世界原油均价将近翻了四倍。美国GDP不变价同比从 5.60%降为-0.50%,制造业总产值增长率从1972、1973年10%以上的高增长滑落至1974、1975年的4.21%和5.23%。

日本经济遭到更为严重的冲击,GDP不变价同比由1973年的8.03%降至1974年的-1.23%,大幅下降9.26个百分点。

第二次石油危机期间,美国GDP由1978年的5.5%到1980年降为-0.30%。两伊战争之后美国GDP从1981年的2.5%降低到-1.80%,制造业总产值同比下降0.23%。

日本由于严格控制通胀以及汽车产业的获益,避免了大幅冲击,GDP不变价同比由1979年的5.48%到1980年降为2.82%。

第三次石油危机期间,由于各国开始加强对石油产业及替代能源的发展,加上这次石油危机持续时间相对较短,因此对美日经济冲击较小。

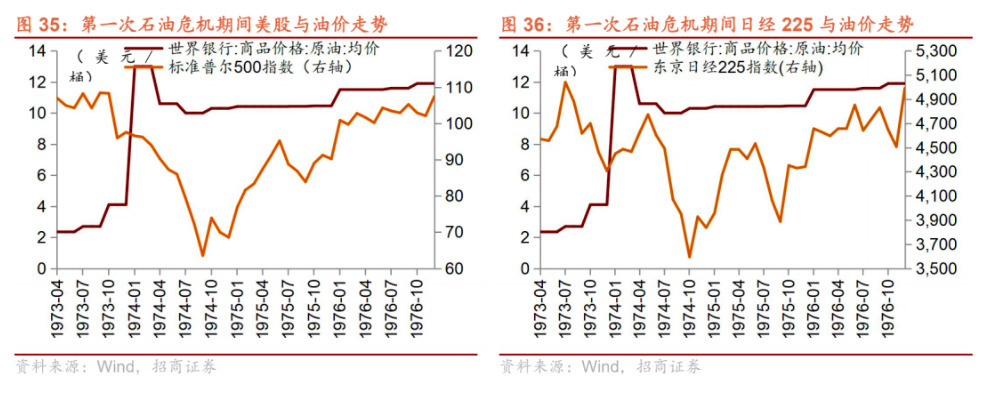

2、股指层面。对应到相应期间的股指变动:第一次石油危机期间,以OPEC的两次提价为界限,标普500和日经225均有两轮的大幅下跌。

标普500从1973年10月16日的110.19点开始到12月6日持续下跌至94.42点;从1974年初的99.80连续9个月下跌,到9月30日至63.54,跌幅达36.33%。

日经225从1973年10月30日4702.92的高点跌倒12月18日的3958.57点,跌幅达15.83%;经历短暂回升之后,从1974年5月31日的4772.66连续5个月下跌到10月28日的3403.61点,跌幅达到28.69%。

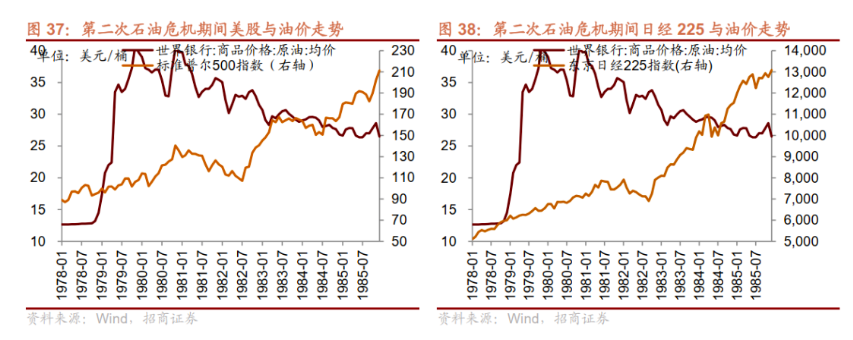

第二次石油危机虽然同样处于全球经济衰退期间,但相比于第一次石油危机,对美日股指的冲击相对较小。标普500和日经225在短暂的下跌之后,随着油价企稳,都迅速恢复并大幅上升。

日本在第二次石油危机冲击小的一个重要原因在于日本汽车产业在这一时期的迅速发展。日本汽车年出口量从1970年的108.68万辆至1981年达到604.84万辆,增长4.57倍。

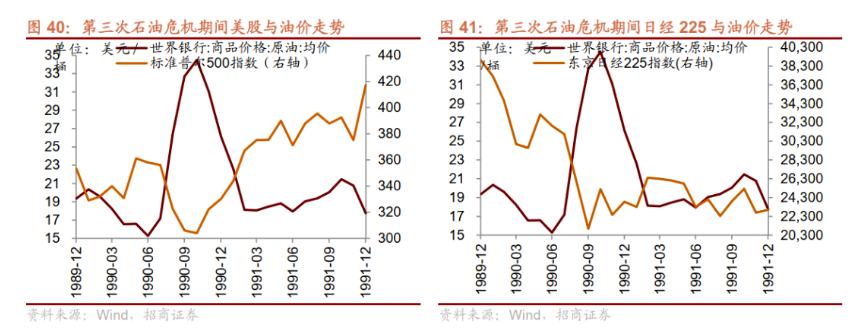

第三次石油危机持续时间较短,标普500从1980年7月16日的368.95点骤降至10月17日的298.76点,出现较大波动性。

此后油价开始回落,至1991年2月基本恢复持平到战前水平。标普500开始大幅反弹,迎来新一轮的上涨。

日经225在此期间跌幅相对较大,并且之后的很长一段时间,股指一直维在低位。主要原因在于1989年3月到1990年8月,日本连续5次提高贴现率,频繁的货币紧缩政策,加剧了对资本市场的冲击。

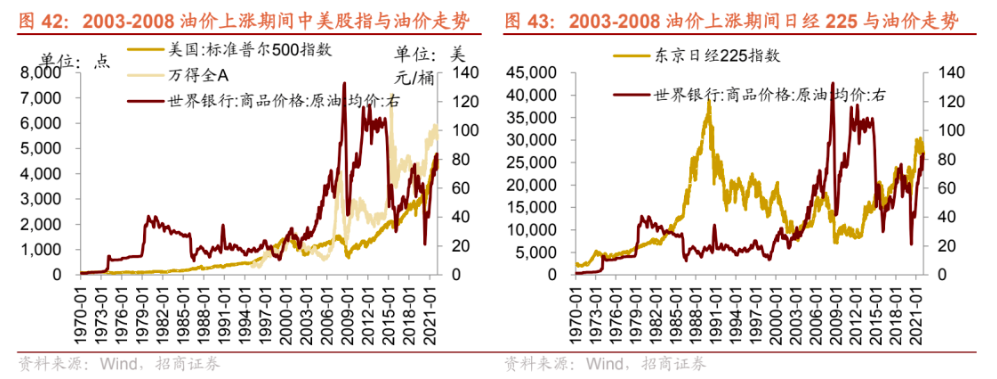

第四次油价的上行,由于经济基本面较为强劲,中美日主要股指均有较好表现。

这一期间,美股在互联网泡沫后经济复苏的驱动下,从2003年3月的828.89点上升至2007年10月12日的1561.80,涨幅高达88.42%。

与标普500类似,日经225也在2003年4月的低点858.48开始一路攀升,基本与油价上行过程一致,同样由于次贷危机,于2007年7月止于1531.85,增幅高达78.43%。

3、各个板块表现。该报告选取三次石油危机期间(1973年1月至1991年12月)世界原油均价与各个一级行业每股市盈率的月度数据,取对数,差分调整之后,得到如下因果检验结果。

在90%的置信水平上,原油价格与电信业、消费者服务业、卫生保健业、金融业、工业和公用事业市盈率存在因果关系。而与日用消费品和基础材料没有检验出因果关系。

报告显示,考察各板块在油价上涨与下跌阶段的表现可以发现,消费者服务、金融、工业等与油价有因果关系的行业在三次石油危机期间波动较大。

能源、油气、基础材料多数情况较为受益;金融行业表现出较大的波动性和敏感性;电信、科技相对稳健;市场政策等因素同样影响板块表现差异。

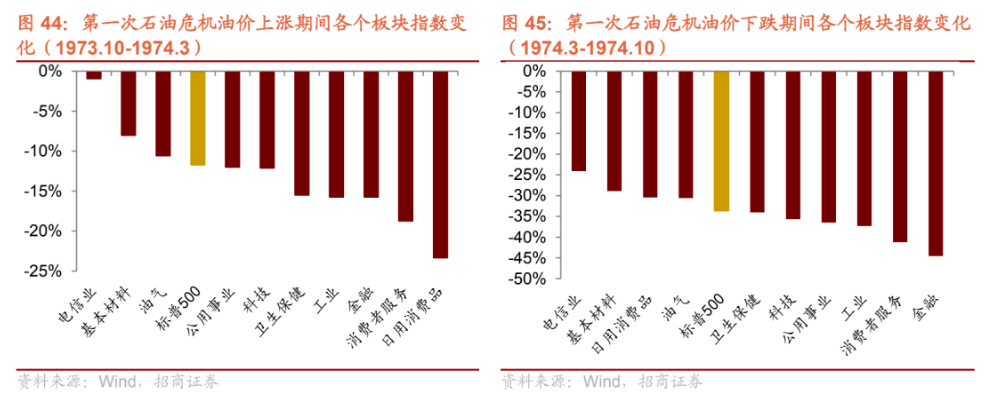

第一次石油危机油价上行期间(1973年10月至1974年3月),标普500指数下跌11.72%,电信行业指数跌幅最小为0.93%,基本材料行业跌8.02%,油气行业跌10.58%,其余行业跌幅均超过标普500。

消费者服务和日用消费品行业指数跌幅最大分别为18.72%和23.32%。

在油价回落期间(1974年3月至1974年10月),标普500跌33.65%,电信行业指数跌幅仍然最低为24.08%,基本材料行业指数下跌28.88%,金融行业跌幅最大为44.56%,消费者服务行业跌幅为41.22%。

整个第一次石油危机期间,电信行业和基本材料行业表现出相对较好的稳定性,金融和消费者服务行业跌幅最大。

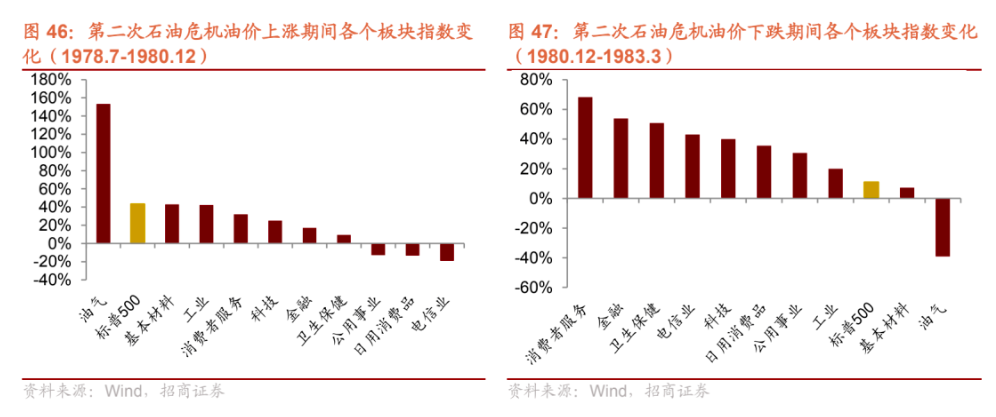

第二次石油危机油价上涨期间(1978年7月至1980年12月),基本材料、工业等行业指数有所上涨,油价下跌期间,金融行业、卫生保健行业和电信有较大幅度的上涨。

金融行业的上涨主要在于80年代初期国际贷款业务的兴起为美国银行提供了新的盈利模式,带动金融行业出现大幅上涨。

美国当时存款利率上限并未取消,由于治理高通胀的需要,市场化的利率大幅提高,美国商业银行贷款利息收入相比于70年代大幅增加。

同时,美元的持续贬值刺激非产油的发达国家增加从美国贷款来支付国际收支的逆差。

整个这段时间,美国银行业处于信贷扩张高盈利时期,1980年12月至1983年3月,美国银行业价格指数上涨54%。

另一方面,美国电信行业垄断格局打破,企业之间的充分竞争,刺激了消费的大幅增长。1980年12月至1983年3月,世界原油均价从39.75美元/桶回落至1983年3月的28.32美元/桶,电信行业指数上涨43%。

第三次石油危机油价上涨期间,1990年6月到1990年10月海湾战争带来世界原油均价由15.27美元/桶上涨到34.50/美元/桶,这一期间除了油气行业价格指数上涨2%,其余行业价格指数全部大幅下跌。

1990年10月至1991年3月,世界原油均价从34.5美元/桶的高点回落到18.07美元/桶,各个板块价格指数开始出现大幅回升。科技和金融行业价格指数涨幅最大。

从整个第三次石油危机期间各个板块的表现来看,金融行业和日用消费品行业最为敏感,伴随油价涨跌,出现大涨大落。

阅读 1458